大学入学共通テスト 問題分析と指導のヒント 東進(4)

8面記事

スーパーの販売情報の流れを問う問題が出題された

実社会で活きるリテラシー問う

情報

今年1月、共通テストで新科目「情報Ⅰ」が初めて実施された。ほとんどの国立大学の前期日程において必須扱い、多くの私立大学の共通テスト利用方式入試において選択扱いで採用され、受験者は27万9千人(全体の6割)を超えた。

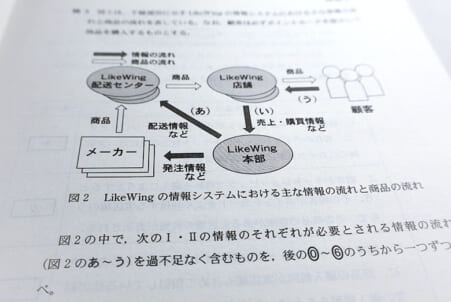

その内容は、第2問・第4問でデータリテラシーが問われるなど、「データ」が重視された。中でも第2問Aでは、スーパーのレシートデータを題材に「本社・メーカー・配送センター間でどのデータを何の目的で連携するか」などが問われた。背景には「データを複数の表に分割して、必要に応じて表同士を結合する」というリレーショナルデータベースの理論がある。また本問に関連して、中学校「技術」の学習指導要領は「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによって解決する活動」を要請しており、高校でもこれを発展させた実習が求められている。これらを経験していれば解きやすかったはずだ。

共通テストではよく「高校の授業場面」を想定した会話文が見られるが、本問の「実社会で典型的な企業活動」を舞台にした出題は、情報科らしい出題であったといえよう。以下では、本試験で出題された各大問のポイントを概観する。

第1問(20点)は、小問集合であった。他の大問でも同様だが、丸暗記で解ける問題はなかった。

第2問(30点)は、A・B(各15点)に分かれ、A問題は「店舗で収集されたデータを、どのように連携・分析・活用するのか」を問う内容、B問題は「店舗の釣り銭を幾ら用意しておけば十分かを、確率的シミュレーションで分析する」内容であった。

第3問(25点)は、仕事の割り当てという課題を、プログラミングによって解決する問題であった。問題文の理解を確認する空欄カまで(10点分)は極めて得点率が高かったが、プログラムの穴埋めやトレースを要求された空欄キ以降(15点分)は得点率が低く、習熟度で大きく差が付いた(東進分析による)。

第4問(25点)は、数学Ⅰ「データの分析」の学習内容を前提に、PCでデータを分析した結果を解釈する問題であった。正答率自体は高かったが、受験生と高2生の差は大きく、対策で差が付く問題であった(東進分析による)。

高得点獲得には、

(1)情報Ⅰ教科書事項の理解

(2)数学Ⅰ「データの分析」の理解

(3)プログラミングや、データ処理・分析・発表の経験

(4)過去問・模試の演習

が必要である。「情報Ⅰ」導入の影響は入学試験のみにとどまらず、日常学習にも波及する。これからの高校生には、データやコードを駆使し社会課題を解決する力や、その経験が求められていくのだろう。

(東進ハイスクール・東進衛星予備校 情報科)