「猛暑」は災害!~学校での熱中症事故を防止する環境整備を~

9面記事

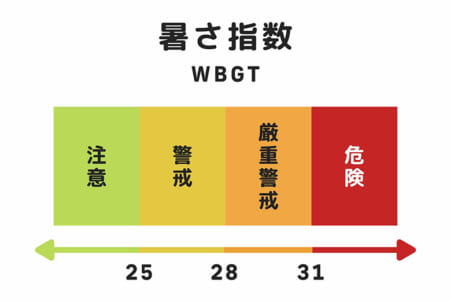

暑さ指数を確認し、気候条件に応じた教育活動を行う

「暑さ指数」を基準にした行動指針を徹底する

近年の夏季は地球温暖化などの影響によって猛暑日が増加し、熱中症のリスクがますます高くなっている。このため、学校では暑さ指数(WBGT)を用いた行動指針を徹底するとともに、熱中症を予防する機器と飲料類などを適切に活用して、子どもたちを暑さから守ることが重要になっている。そこで、梅雨入り前から備えたい熱中症予防対策について紹介する。

世界の平均気温が過去最高を更新

欧州連合の気象情報機関は、2024年度の世界の平均気温は産業革命前の水準より1.6度高く、最も高くなったと発表した。これは、気候変動対策の国際枠組み「パリ協定」で掲げる気温上昇幅の抑制目標である1.5度を単年で超えた初めての例となっている。気温上昇に伴い、スーダンやスペインで大洪水、ボリビアやロサンゼルスで大規模山火事、メキシコやサウジアラビアでは熱波で数千人死亡、日本でも能登半島で9月に大規模な豪雨水害が発生するなど、世界各地で災害が頻発。もはや、猛暑は「災害」レベルに達したといっても過言ではない。

こうした中、政府も近年では熱中症による死亡者数が千人を超える年が頻発していることから、「気候変動適応法の改正」で法に位置づけ、官民通じてより強力かつ確実な熱中症対策を進められるようにした。その中で、学校に対しては危機管理マニュアルなどに基づく対応の実施や、教室などへのエアコン設置支援を強化することに加え、エアコンが未設置な学校避難所における迅速なエアコンや非常用電源の供給支援を推進することを挙げている。

熱中症の救急搬送状者は過去最多に

2024年は、全国的に非常に厳しい暑さが長期間にわたって続いた。特に都市部ではヒートアイランド現象が発生して夜間でも気温が高いため、一日中エアコンなしでは生活できない状態になっている。それゆえ昼夜問わず体調を崩す人が増えており、消防庁によれば、昨年5月から9月における熱中症での救急搬送状者は、全国で9万7千名を超え、前年度同期と比べて約6千名・6.7%増加。2008年の調査開始以降「最も多い搬送人員数」となっている。

では、今年の夏はどうか。気象庁の予想によると、太平洋高気圧の北への張り出しが強まり、全国的に気温は平年より高いとし、近年と同じように記録的な「猛暑」になる見込みだ。また、気象情報会社も近年の中ではかなり暑い夏になり、秋にかけても厳しい残暑が続くと予想している。

猛暑は「災害」と自覚する

学校の管理下における熱中症は、小中高等学校を合わせて毎年5千件程度発生している。熱中症とは高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指す。軽症の場合には「立ちくらみ」や「こむら返り」など、重症になると「全身の倦怠(けんたい)感」「脱力」「意識障害」などの症状が現れ、最悪の場合には死亡することもある。

また、熱中症は暑い時期にだけ発生するわけではなく、スポーツなど体を動かしたときに体(筋肉)が熱を発するため、熱中症の危険がより高まる。体が暑さに慣れていない時期に急に暑くなった日や、湿度が高く風の弱い蒸し暑い日にスポーツをすると、気温があまり高くなくても熱中症にかかる場合がある。

その上で、現在の暑熱環境は従来の常識や経験則が通じなくなっていることからも、学校では猛暑は「災害」と自覚し、暑さ対策に本気で取り組んでいく必要が生まれている。なぜなら、いまだに熱中症警戒アラートが発表されているにもかかわらず、屋外でのスポーツ活動や校外学習を実施して熱中症事故を引き起こす例が後を絶たないからだ。

とかく学校は予定ありきで進んでしまう傾向があり、そこに「今までは大丈夫だった」という経験則が重なって適切な判断ができない場合が多い。校長判断に委ねることなく、教職員一人一人が主体的に中止や制限の判断ができるようにするためにも、今の暑熱環境は「災害」であるという認識を持たなければならない。

とりわけ、体温調節が未熟な子どもは、夏の初めの体が暑さに慣れていない時期や、空調の効いた教室でも知らぬ間に脱水症にかかるケースがあり、細心の注意を払う必要があるからだ。

WBGTを基準に活動の可否を判断する

学校管理下における熱中症事故を未然に防ぐためには、

(1)暑さ指数(WBGT)の活用

(2)エアコン使用や日陰の確保

(3)水分補給の徹底

(4)熱中症予防の指導と啓発活動

―が挙げられる。

(1)では、気温だけでなくWBGTを基準に活動の可否を判断する取り組みを進めることが大事になる。特にスポーツによる熱中症死亡は、気温が低くても湿度が高い場合や短時間(30分)でも発生しており、指数が高い場合は練習時間を軽減する、休憩を増やす、中止などの適切な措置を講じる必要がある。

ちなみにWBGTは28℃以上になると、熱中症の救急搬送の発生率が増えるという分析があり、31℃以上になるとプールなどの利用を中止する基準になるほか、33℃以上は原則運動禁止となる。そのため、職員室内に学校各所の気温・暑さ指数を表示するモニターを設置して屋外環境の環境数値を可視化したり、子どもたちの視界に入る場所に危険度を知らせる表示パネルを設置したりして、安全確保に役立てている学校もある。

(2)エアコンは、教室や体育館への設置が進められている。ただし、建物の断熱性能が低いため、放射熱が伝わりやすい最上階の教室や日差しの強い教室は、いくらエアコンを稼働させても室温が30℃以下に下がらないといった事象が起きている。したがって、天井や壁などに断熱材を入れたり、教室の窓を複層ガラスや内窓にしたりして外の熱を伝わりにくくする改修を急ぐ必要がある。

空間面積の広い体育館のエアコン設置についても、断熱改修と併せた整備を図ることが求められているほか、大型扇風機などを使用して風通しをよくする工夫を用いることが大切になる。また、エアコンが設置されていない場合は、移動式のスポットクーラーや気化式冷風機を導入する。または屋根や外壁に遮熱シートを施工するだけでも日射熱を遮る効果が見込める。

校庭での体育や部活動で日陰を作る対策としては、シェードやテントを設置してクールダウンできる場所を確保したり、校舎に手作りのグリーンカーテンやミストシャワーを設けたりする方法がある。

水分・塩分補給やクールダウンの備えを

スポーツ時は水分プラス塩分の補給を

(3)では、夏場の体育や部活動中は発汗によって脱水症になる危険性が高くなるため、定期的な水分補給と休息時間を設ける必要がある。水分補給では塩分も一緒に補給することが重要になることから、スポーツドリンクや塩分入りタブレットなどを活用したい。また、激しい運動をするときや熱中症が疑われる症状が出た場合に備えて、点滴と同等の水・電解質補給の効果がある経口補水液や、首筋や脇の下などを効果的に冷やす保冷剤・氷枕などの冷却グッズも常備しておきたい。近年では、運動部の部室や保健室に常備することがスタンダードになっている。

さらに、クーラーの効いた教室は「かくれ脱水」を引き起こす恐れがあるため、夏でも冷たい水が補給できる冷水機を設置し、飲水習慣を身に付けている学校もある。あるいは、民間企業と連携して学校内に水分補給スタンドを設置。子どもたちに利用券(QRコード)を配布し、学校はその利用状況を随時確認し、使用していない子どもには個別でフォローが行えるようにした学校もある。

(4)では、教職員全体が正しい熱中症の知識を持つとともに、日頃から子どもたちに熱中症のリスクを理解させて、自分で体調管理を行えるようにしておくこと。また、熱中症が疑われる症状が出た場合の対応マニュアルを整備したり、救命処置(心肺蘇生とAEDの使用)や身体の冷却方法など応急手当に関する講習を行ったりするなど、教職員が実際の対応ができるようにしておくことも重要といえる。

併せて、登下校時の熱中症リスクを減らすため、保護者との情報共有や協力も重要になる。例えば日傘やつば付きの帽子をかぶる、風通しの良い服装にする、保冷剤や保冷タオルを持ち歩く、水筒を持参してこまめに水分補給をする、毎朝の検温などもその一つとなる。

学校における暑さ対策を講じる環境整備は、近年の気温上昇の速度に追い付いていないのが現状だ。だからこそ、こうした取り組みを気温が高くなる前から徹底していくことが大事になる。