小学生『夢をかなえる』作文コンクール 「学校賞」受賞校に聞く

7面記事

課題図書「夢をかなえる」冊子版

「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」(主催=NPO法人日本FP協会/日本教育新聞社、後援=文部科学省他)は、子どもたちが将来への夢を描く大切さと、その実現に必要なライフプランニングの意義を学べる作文コンクールだ。第19回の応募受付がこのほど開始された。参加者は専用の課題図書を読んだ上で、夢の実現に向けた「ライフプランシート」と作文を作成・提出する。キャリア教育や金融経済教育、総合学習の時間、教科、夏休みの課題など多様な場面で活用が可能だ。前年度に「学校賞」を受賞した2校と「特別学校賞」を受賞した1校から、コンクール参加の価値や具体的な取り組みについて話を聞いた。

夢への道筋を具体化 キャリア教育で育む自己肯定感

大阪府 大阪教育大学附属天王寺小学校

加藤教諭

総合学習でキャリア教育を実践

大阪教育大学附属天王寺小学校(中野知洋校長、児童数626人)は、前回の「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」で『優秀学校賞』を受賞した。5年生105名が作品を応募し、個人賞でも特別賞1点、奨励賞2点を獲得した。

同校は5年生が「総合的な学習の時間」の一環として、キャリア教育の視点から、自分の生き方と向き合う学習に取り組んでいる。加藤翔教諭は、3年前に5年生を担当した際に、先輩教員から勧められてコンクールに応募。再び5年生を担任した前年度に取り組んだ。

昨年度の5年生の総合のテーマは「おもてなし」。オープンスクールや海外からの学校視察など、来訪者と交流の機会が増える中で「自分と向き合う」というキャリアの視点を位置付けた。

導入で元メジャーリーガーのイチローさんや、元サッカー選手の本田圭佑さんが小学6年の時に書いた作文を読ませ「2人に共通することは何か」を問いかけた。子どもたちは2人が将来入りたいチームなど具体的に夢を描いていることだけでなく、「お世話になった人への感謝」がある点に気づいたという。

続いて、コンクールの課題図書『夢をかなえる』を読み、その後「ライフプランシート」を書いて作文にまとめるという応募の流れに沿って取り組んだ。ライフプランシートとは、夢をかなえるまでの年齢ごとの目標を書く、日本FP協会指定のワークシートだ。

段階的な指導とICTで夢を具体化

今回は加藤教諭オリジナルの視点で、作文執筆までに補助となるステップを加えた。一つは「『自分』みつけ『職業』しらべシート」の作成だ。児童は、自分の得意なことや、好きなこと、気になっていることや職業を書き出し、「職業調べサイト」を活用して、具体的な仕事内容を調べた。このシート作成では、あえてグループで話し合いながら進め、互いの得意なことを聞き合うことで、自分では気づかない良さを見つけるきっかけも作った。

もう一つの工夫は、「ピラミッドチャート」の作成だ。夢を実現するために必要なことや具体的なステップを整理した。事例として、加藤教諭自身が小学校の教員になるまでのステップを例示し、子どもたち全員に作成させた。そしてこのチャートをもとに「ライフプランシート」の作成と作文の下書きを進めた。このようにステップを踏むと子どもたちはスムーズに取り組めたという。

ここまでの作業と、作文の下書きは「Googleドキュメント」を使い、1人1台端末で入力。加藤教諭はリアルタイムで子どもたちの進行状況を確認し、声掛けをすることができた。作文指導は誤字を指摘する程度にとどめ、子どもたちの個性を尊重するようにしたという。

自分と向き合うきっかけに~受賞児童の声から

加藤教諭は「個人賞を受賞した3人に共通するのは、最初から特定の仕事に就きたいと考えていたわけではないこと。学習を進める中でさまざまな職業を調べ『自分はこうかな』と気づいていった。コンクールを通じて、自分の考えが深まり広がる気づきのきっかけを得たようだ」と話す。

特別賞を受賞した村尾嶺花さんは「大阪府知事」になって「未来の大阪を考える」と考えるまでの自分との対話を丁寧につづった。6年生の政治分野の学習にも熱心だという。

奨励賞の石田迪凛さんは「世界初」に挑戦したいという気持ちから、「俳優と医師」を同時に目指すという夢を描いた。受賞後は幼い弟の面倒をよくみたり、俳優の演技から学ぶなど、作文をきっかけに自分の生活に生かそうとしているという。

同じく奨励賞の前田紡希さんの夢は助産師になること。作文を書いてから「命の大切さ」や「自分が就きたい仕事にはどのような力が必要か」を具体的に考え始め、いまは「もっと自分からチャレンジしないといけない」と考えるようになったという。

「考える力」を重視し個が生きる活動に

加藤教諭はコンクール応募について、子どもたちが「自分の夢に向き合う」場面を設定できるため、キャリア教育の視点から意義がある活動だと感じている。また、夢や仕事を実現するために必要な条件や資格、必要な力についても具体的に考えることができる点も評価している。「子どもたちには、たとえ作文に書いた夢が、将来変わっても大切なのは『考えること』だと伝えている」という。

同校の教育目標である「個が生きる学校」に合致した活動であり、加藤教諭は「子どもたち一人一人が自分の良さや、魅力に気づき、自己肯定感が高まるような学習を展開していきたい」と、今後の抱負を語った。

「なりたい自分」を合言葉にキャリア教育の一環で活用

東京都 町田市立南第一小学校

安東校長(左)と新井主任教諭

夏休みの課題で取り組む

町田市立南第一小学校(安東深雪校長、児童数672人)は、前回の「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」で初の応募でありながら、115点の作品を応募し『優秀学校賞』を受賞した。

同校は2022年度より町田市教育委員会から研究指定を受け、キャリア教育の研究に取り組んだ。

特筆すべきは、コンクール応募までの取り組みを同校のキャリア教育に有機的に組み込んだ点だ。ライフプランシート作成と作文執筆は夏休みの課題として設定し、子どもが家族と共に将来の夢や「なりたい自分」について話し合うきっかけにした。「自分の将来の夢を家族に話し、なれるようにするにはどうすればよいかを考える話題提供になったのではないか」と話すのは、新井聡子主任教諭だ。

学校独自の「夢4キャリアタイム」

この課題は、同校が年間を通して実践した「夢4キャリアタイム」と連携している。「夢4キャリアタイム」とは、子どもが月に1回「なりたい自分」にどの程度近づけたかを振り返り、次月の具体的な行動計画を立てる時間だ。

キャリア発達に関わる4つの基礎的・汎用的能力を「人や社会とかかわる力」「自分をみつめる力」「課題をやりぬく力」「次につなげる力」という学校独自のネーミングとアイコンで「夢4」と表現し、日頃から活用してきた。

ここでの「なりたい自分」とは学校生活の中での姿が中心だ。「もっと友達を増やしたい」という目標を立てたら「みんなといっしょに遊ぶ」などの計画を立てる。その振り返りを次月におこない、さらなる目標を立てていくといった形だ。

コンクールはこの「夢4」の力が育まれる土台の上で、その成果を表現する場となった。指導面では、課題図書「夢をかなえる」を各クラスと図書室に配置。コンクールの詳細を各家庭にお便りで知らせ、課題図書を1人1台端末から読めるよう、リンクを貼る工夫もしたという。

優れた作文は全校児童の前で表彰し、その朗読動画を作成して各クラスで視聴。子どもたちに刺激を与え、自身の将来を考えるきっかけを作り出した。6年生の多くが提出した作文のコピーは、各自、同校独自のキャリアパスポート「夢4キャリアファイル」に挟み込み、卒業時に6年生全員が持ち帰った。自身の夢やキャリア形成をいつでも振り返りができるようにとの願いからだ。

中学で夢に向かう姿も

児童の声も寄せられている。高学年部門で個人賞優秀賞を受賞した松尾杏さんの夢はインテリアデザイナーになること。中学生になった今は、美術部に所属し、人前で話すことにも努力しているという。

同校のキャリア教育は、単なる職業選択に留まらない。「どんな大人になりたいか」「どう生きていきたいか」という本質的な問いを重視し、現在の学習が将来の自分とどうつながるのかを意識させている。

新井主任教諭は「なりたい自分に近づくため、基礎的・汎用的能力を普段から意識し活用することが必要。特別な学習を増やすのではなく、既存の教育活動にキャリアの視点をつなげることでキャリア形成に生かせる」と強調した。

安東深雪校長は、3年間の研究を通じ「なりたい自分」を合言葉に、児童・教員・保護者に「夢4」の力が浸透したと語る。地域や保護者にも発信し、子どもたちが自立して生きていくためのキャリア教育が、「本校の教育活動の核となることを目指したい」と話している。

ライフプランシート作成で金融経済教育の成果を発揮

茨城県 日立市立水木小学校

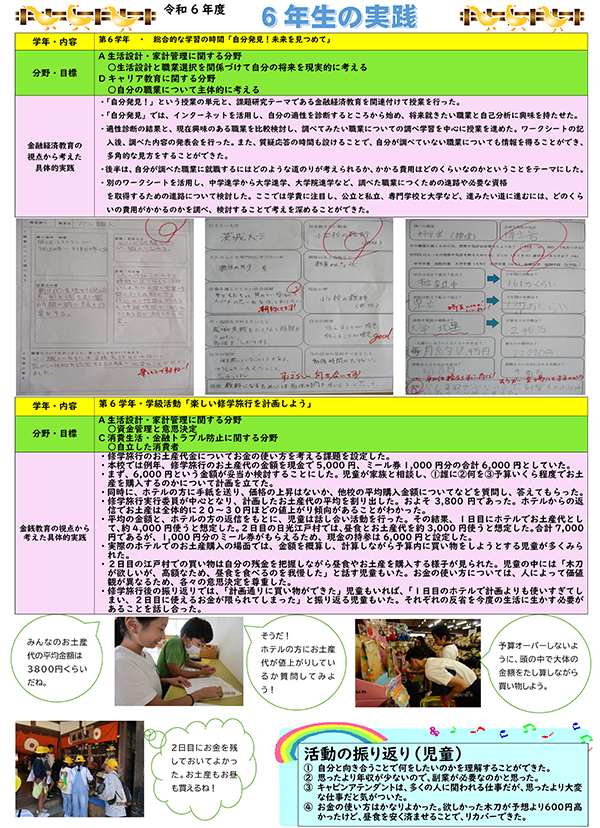

6年生の実践報告

日立市立水木小学校(長谷部和広校長、児童数286人)では、昨年度まで2年間にわたり、金融経済教育をテーマに研究に取り組んだ。総合的な学習の時間や学級活動を通して実践を深め、その成果を発揮する機会として、6年生が「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」に応募した。

金融経済教育は単にお金の知識を教えるだけでなく、子どもたちが将来、経済的に自立し、よりよい社会を形成する「生きる力」を育む上で重要な役割を担っている。同校の積極的な金融経済教育への取り組みが評価され「特別学校賞」を受賞した。

金融経済教育の視点からキャリア形成

総合的な学習の時間「自分発見!未来を見つめて」では、生活設計と職業選択を関連付けて、自分の将来や職業について考える活動を展開した。

まず、インターネットを活用して自分の適性を診断し、関心がある仕事や、将来就きたい職業を調べ、発表会で情報共有をする。さらに、調べた職業に就くためにどのような道のりが考えられるか、どのくらい費用がかかるかをテーマに、必要な資金や資格、学歴などを検討させた。学費に注目し、公立と私立、専門学校と大学など進学にかかる費用を検討する姿も見られたという。

「(調べた職業が)思ったより年収が少ないので副業が必要なのかと思った」といった声も聞かれ、現実的な視点を持つことで、将来への具体的な準備と計画の重要性を実感させることができた。

物価上昇などの現実も視野に

修学旅行に向けた学級活動では「楽しい修学旅行を計画しよう」の目標で、お土産代を題材にした独自の金融経済教育にも取り組んだ。

テーマは「お土産代6000円は妥当かどうか」。子どもたちは使い道や予算の面から計画を立て、宿泊先に問い合わせ、現地のお土産が値上がり傾向にあることを把握した。こうした情報をもとに話し合い、1日目と2日目に使う想定金額を算出し、最終的には6000円で妥当という結論を出した。

自分の生き方を考える契機に

金融経済教育の土台をもとに、ライフプランシートや作文を書く取り組みをしたところ、子どもたちは年齢に応じて、必要な力や身に付ける力を具体的に想定できるようになった。

吉澤洋晃教頭は児童の変容を次のように語る。「お金について考えるということは、自分の生き方を考えることであり、自分を取り巻く人達に思いを馳せることだと気付いた子どもたちもいた。家族への感謝や、いつか自分が働いたときに恩返しができるようにしたい、という考え方を身に付けることができる機会になった」。

コンクールへの応募を支援するWebサイト

『夢をかなえる!キッズライフプランパーク』

『夢をかなえる!キッズライフプランパーク』画面

「小学生『夢をかなえる』作文コンクール」を開催している日本FP協会では、昨年からコンクールへの取り組みを支援する金融経済教育用Webサイト「夢をかなえる!キッズライフプランパーク」を開設。児童がアニメやクイズで楽しく学べるコンテンツの他、授業用教材「小学生向け金融・キャリア教育授業」コーナーでは、教師向けの「学習指導案」もダウンロードが可能。また、「教材ワークシート」はコンクール提出用の「ライフプランシート」として使用する事もできる。

さらに「作文」「ライフプランシート」を作成する前に読む「課題図書」については、無料配布を実施している「冊子版」の他、「電子ブック版」をサイト内に設置している。“1人1台端末”で学ぶことができ、活用の幅が広がっている。

また、日本FP協会ではその他にもコンクール応募支援の一環として、ライフプランニングの重要性を伝えることを目的に、ファイナンシャル・プランナー(FP)を講師として小学校に派遣する「ライフプランニング出張授業」を実施している。派遣に関わる費用(講師交通費等含む)は、日本FP協会が負担。全学年対象で、募集期間は9月下旬まで。

ライフプランニング出張授業

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/yume/inst_disp/

『夢をかなえる!キッズライフプランパーク』

https://www-oc.jafp.or.jp/personal_finance/lifeplanpark/