大学入学共通テスト 問題分析と指導のヒント 東進(3)

10面記事

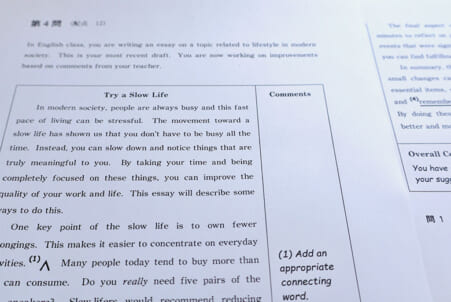

エッセーを書く第4問の設問

探究活動、幅広い題材で出題

英語

令和7年度の大学入学共通テストは、リーディングは令和6年度の中問(A問・B問)を含む10大問構成から8大問構成へと変更され、それに伴い、設問数とマーク数も減少した。また、試験全体の総語数は令和6年度から約700語減り、約5700語となった。

一方で、リスニングは設置初年度から変わらず全6大問の構成で、出題形式や全体の配点にも大きな変化はなかった。リーディング・リスニングともに、令和4年度に大学入試センターが公表した試作問題と同様の形式の問題が出題された。リーディングの第4問・第8問は、それぞれ試作問題の第B問・第A問に、リスニングの第5問は試作問題の第C問に相当する形式だった。

共通テストの指導に際しては、出題背景に「探究」の概念があることを念頭に置きたい。令和7年度の新課程の共通テストでは、「探究」の活動がこれまで以上に幅広く題材として取り上げられていた点が特徴的である。具体例として、リーディングの第4問と第8問を紹介する。

まず第4問は「スローライフの実践」に関するエッセーを、教師からのコメントに基づいて推敲する問題である。不足している接続語や文を補ったり、文章の一貫性の観点から不自然な箇所を修正したりする設問が出題された。これは他者の指摘を参考にエッセーを完成させていく過程が題材となっている。

次に第8問は「宇宙開発の是非」をテーマにエッセーを書くために、アウトラインを作成する問題だった。この設問ではまず「宇宙開発」に対するさまざまな立場の人の意見文を読み、自分が賛成・反対どちらの立場から書くかを決める。問題の設定では「反対」の立場が指定される。そして自分の主張に説得力を持たせるために、記事や数値データといった追加資料を読み解いていく。これもエッセー執筆に向けたアウトラインの作成過程が題材となっている。他の大問でも一貫して、「探究」活動が取り上げられている。

このような探究型の問題に対応するためには、授業内でも「探究」活動を積極的に取り入れることが望ましい。例えば、教科書の本文を読んだ後に、その内容に関連する問題提起を行い、生徒同士で英語でディスカッションさせたり、自分の意見を書かせたりする。また、その応用として、エッセーを読み合い、フィードバックし合うことなどが挙げられる。こういった発信型の活動を効果的に実践するためには、活用できそうな英語の語彙やフレーズ、文法事項を事前に学習することが有効な方法となるだろう。

(東進ハイスクール・東進衛星予備校 英語科)