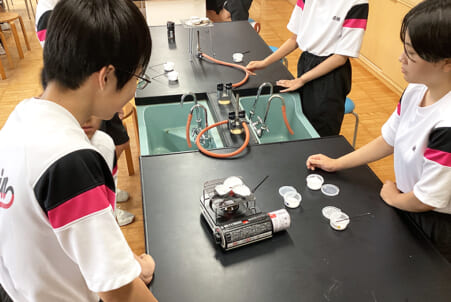

中学校の加熱実験における「実験用ガスコンロ」活用レポート

10面記事

「実験用ガスコンロ」を使うことで加熱実験がスムーズに

小学校では、限られた授業時間の中で安全かつ効率的に加熱実験が行える「実験用ガスコンロ」を使用することが、今やスタンダードになっている。しかし、中学校ではいまだ入試問題などで「ガスバーナーの使い方」が出されるケースがあるため、置き換えが思ったほど進んでいない。そこで、中学校の先生お二人に「実験用ガスコンロ」を実験で活用してもらい、普段使用しているガスバーナーと比較してもらった。

実験時間の短縮と安全性を実感

福井県福井市至民中学校 小林 暉教諭

安定性の高い四脚の網台(五徳)

今回、「実験用ガスコンロ」を中学校1年生の「身のまわりの物質」の単元内の「白い粉末の区別」の授業で使用した。通常であれば、ガスバーナーを用いて数種類の粉末を加熱してその変化の様子を調べるが、これまで初めて使用する際には生徒たちが点火や消火に手間取る様子がみられていた。

しかし、今回は「実験用ガスコンロ」を使用することで、非常にスムーズに加熱を行うことができた。そのため、授業時間内に余裕をもって実験の後片付けまで終えられたのは効率的だった。

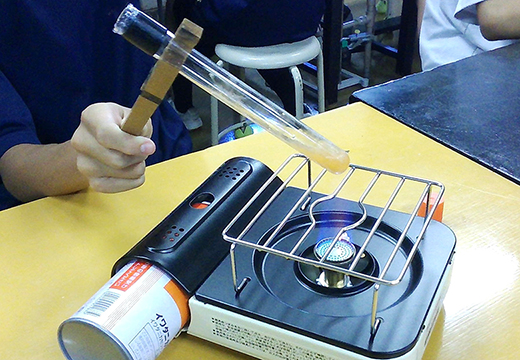

また、ガスバーナーに比べて「実験用ガスコンロ」は背丈が低いため、粉末の変化が見やすいと感じた。しかも、ガスバーナーで使用する三脚に比べて、「実験用ガスコンロ」の四脚の網台(五徳)の方が安定感もよく、顔からの距離を確保できる点からも安全性が高いと考えられる。

このように、実験時間の短縮と安全性が「実験用ガスコンロ」の大きなメリットであると実感した。今後、生徒たちが行う実験や探究的な学習でさらに使用していきたい。

ガスバーナーより安全だと感じた

山形県鶴岡市立鶴岡第四中学校 日向 実優教諭

日向 実優教諭

本校では、コロナ禍を経て少人数で実験ができるように、また、できるだけ生徒自身が実験する機会を増やせるように、グループではなくペアや個人単位での実験を基本としている。

中学校理科の学習内容にはガスバーナーで加熱する実験が多く含まれているが、ペア実験ではガスバーナーの設置個数が足りなかった。そこで、今回は不足分を「実験用ガスコンロ」を用いることで全ペアが同じように実験できるようにした。

第2学年「生物のからだのつくりとはたらき」で、デンプンのだ液による分解実験があり、試験管に入れたべネジクト液を加熱する操作で「実験用ガスコンロ」を用いた。その結果、機器自体の高さが低いため加熱も低い位置で行うことができ、火力も目盛りで容易に調整できることからガスバーナーよりも安全だと感じた。

また、市販の家庭用ガスコンロとは違って炎が中心から出るようになっているため、ガスバーナーと同じようにビーカーや試験管を一点加熱できる利点があり、理科教材として有効活用できる。

「実験用ガスコンロ」は試験管にも一点加熱できるのが長所