避難者が安全・快適に過ごせる環境を整える

12面記事

能登半島地震では道路が寸断し、避難所への支援が遅れた

「災害関連死」を防ぐ、避難所環境整備が急務

地震や水害などの大規模災害が相次ぐ中、学校は地域住民の避難所として重要な役割を担っている。しかし、避難生活の中心となる体育館の防災機能が不十分であることは、能登半島地震やその後の水害で改めて明らかになった。プライバシーの欠如、衛生環境の悪化、電力・水の供給不足、こうした課題は避難者の健康を脅かし、感染症の拡大や「災害関連死」などの二次災害を引き起こす要因にもなり得る。地域住民が一定期間、安全かつ衛生的に生活できる避難所機能を学校施設にどう整備していくか。現状の課題と今後の対策について整理した。

避難生活で亡くなる人が増加

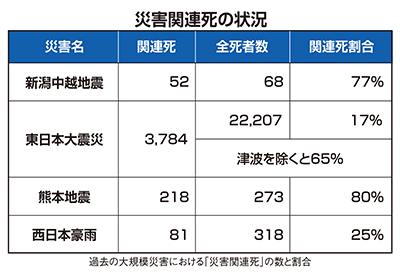

地震や津波、風水害などから逃れて助かったものの、その後の避難生活による体調の悪化などが原因で亡くなる「災害関連死」。東日本大震災における関連死の割合は、津波を除くと6割を超え、熊本地震では実に8割に達している。

近年の大規模災害では、避難所生活が長期化する傾向にあることが理由の一つになっており、道路の寸断などで復旧の手配が遅れた能登半島地震でも、「災害関連死」が直接死を上回ったことが報告されている。また、その死因も、東日本大震災では避難⽣活における⾁体的・精神的疲労が5割となっていることから、「災害関連死」につながるような体調悪化を最小限に抑えていくためには、避難者が安全・快適に過ごせる環境に改善していくことが急務になっている。

とりわけ、公立学校の9割以上が指定避難所=地域コミュニティーの災害対応の拠点となっている実態からも、被災者の生活空間となる体育館を始めとした防災機能を強化することが重要といえる。

防災機能の強化に向けた政策

国民の生命と財産を守る防災インフラの整備は、国策として進める「国土強靭化基本計画」において大事な柱の一つになっている。だが、冬季に発生した能登半島地震では、学校体育館に空調設備が整備されていなかったことで避難所としての利用に支障が生じるなど、改めて防災への備えが不十分であることが露呈する結果になった。

このため、政府は避難所となる全国の学校体育館への空調整備のペースの倍増を目指す方針を表明。文科省においては令和6年度補正予算で、新たに「空調設備整備臨時特例交付金」を創設し、補助率の引上げや、補助単価の増額改定、補助要件となる断熱性確保に係る運用の柔軟化を図るなど、整備を加速できるよう支援の充実を図っている。

加えて、石破政権が南海トラフ巨大地震や首都直下型地震などを想定し、「本気の事前防災」として来年度中の発足を目指す防災庁設置でも、学校施設に「スフィア基準(避難所の満たすべき国際基準)」を踏まえた防災機能を迅速に整備することを掲げている。

思うように進まない避難所の環境整備

こうした中、今年3月末に新たに公表された南海トラフ巨大地震における国の被害想定では、避難生活による体調の悪化などで亡くなる「災害関連死」が最悪の場合、全国で5万2千人と東日本大震災のおよそ13倍に上ると推計された。つまり、いよいよもって「本気」で、避難所の環境改善を急ピッチで進めなければならない状況となっている。

例えば、NHKが「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に指定されている14都県139の自治体を対象にアンケート調査を行ったところ、「災害関連死」を防ぐために必要とされる避難所の環境整備が思うように進んでいないことも明らかになっている。

それによれば、冷暖房機器の備蓄が全く無い自治体が52カ所(39%)もあり、非常用電源が全ての避難所にあると回答したのは、15自治体のうち6カ所。また、トイレの備蓄が全く無い自治体は6カ所、段ボールベットや簡易ベッドの備蓄が全く無い自治体は15カ所だった。しかも、冷暖房機器、トイレ、ベッドの備蓄が十分だと考えているかを尋ねたところ、実に93%にあたる125の自治体が「十分ではない」と回答している。

その上で、備蓄が進まない理由を尋ねたところ、「保管スペースの不足」が最も多く、次いで「予算の不足」を挙げる声が多かった。

加えて、災害時に適切な避難所運営を進めるための「避難所運営委員会」の設置や、関連団体と協定を結び、物資の調達や輸送などを確保する「物資供給計画」も、全体の6割の自治体が着手していないなど必要な対策が実施されていないことが分かっている。

防災機能設備の保有状況

また、文科省は6月末、全国の公立学校の防災機能設備の保有状況などについて、昨年11月時点で調査した結果を公表した。これによると、避難所に指定されている公立学校のうち、学校施設の利用計画を策定している学校は約7割だった。

避難所に指定されている学校のうち、各防災機能を確保している割合についてみると、「冷房機器」が85・5%で、前回調査時(2022年12月時点)の64・9%より20・6ポイント増。「暖房機器」も86・3%(7ポイント増)と増えている。

加えて、「非常用発電機など」が77・2%(4ポイント増)、「飲料水の確保対策」が83・4%(2・6ポイント増)、「ガス設備」78・2%(4・9ポイント増)、「通信設備」85・3%(2・4ポイント増)、「断水時のトイレ対策」75・1%(1・5ポイント増)、「入浴・洗濯など生活用水」36・7%となり、調査した全ての項目で前回を上回っている。 ただし、文科省による別の調査結果「公立学校の体育館等における空調(冷房)設備の設置状況に係る調査」では、今年5月現在で公立小中学校における体育館への冷房の設置は約2割にとどまっている。なぜなら、今回の調査では、災害時に避難者が滞在することを想定している部屋など(体育館のほか、会議室や教室等を含む)のうち1部屋以上、利用可能な冷房機器を保有している部屋があれば保有しているものと取り扱っているためだ。つまり、ここ数年間で、避難所の防災機能が大幅に向上したかといえば、必ずしもそうではないことは明白である。

したがって、文科省では今回の調査結果などを踏まえ、改めて全国の教育委員会に対して、学校施設の防災機能の強化を一層推進するよう通知を出しているところだ。

避難者の尊厳と健康を守る環境整備

キッチンカーやトイレカーの備えも重要だ

こうした中、災害時の避難生活に関する検証・研究を行う一般社団法人避難所・避難生活学会では、災害関連死を防ぎ、避難者の尊厳と健康を守るための避難所環境整備の指針として「TKB48」を提唱している。TKBとは「T:トイレ」「K:キッチン」「B:ベッド」の頭文字で、これらを災害発生から48時間以内に整備することを目標としている。

まず、「トイレ」は、衛生面とプライバシーの確保が重要となる。災害時の避難所では、トイレの不足や不衛生な環境が健康被害やストレスの原因となるからだ。特に女性や高齢者にとっては安全性や動線の配慮が不可欠であり、快適な仮設トイレの設置や手洗い設備の整備が求められる。

次に、「キッチン」は、温かく栄養のある食事を提供するための設備になる。避難所では冷たい食事や画一的な配給が続くと、体力の低下や精神的な疲弊を引き起こす。キッチンカーや調理器具の備蓄、調理支援者の確保により、避難者が自ら調理できる環境を整えることで、食を通じたコミュニケーションや自立支援にもつながる。

そして、「ベッド」は、雑魚寝による健康被害を防ぐための寝具の整備になる。床に直接寝ることで、粉塵の吸入やエコノミークラス症候群、筋力低下などのリスクが高まるからだ。段ボールベッドなどを活用し、床から30cm以上の高さを確保することで、感染症や身体的負担を軽減できるとともに、プライバシーの確保や睡眠の質向上にも寄与する。

この実現には、単なる物資の備蓄だけでなく、自治体や民間企業、地域コミュニティーの連携が不可欠となる。避難所開設時の訓練や標準化された運用マニュアルの整備、職能ボランティアの育成など、ソフト面の充実も求められる。イタリアの事例では、発災直後から市民保護庁が中心となり、高品質な避難所を迅速に設営している。

日本でも一部の自治体(北海道、熊本県など)で、段ボールベッドの備蓄やキッチンカーの導入が進められているが、多くの自治体がこのような体制を構築することが急務となっている。