災害時に不足する「生活用水」を確保する

13面記事

(株)カワイ 代表取締役社長 川合 伯員氏

株式会社カワイ「ウォーターリリーフ」導入事例

公助なき大震災を想定し、自助の力を最大限に備える

災害時の避難所生活が長期化するほど深刻化するのが、風呂・洗濯・トイレなどに必要な「生活用水」の不足だ。こうした中、学校施設に備えられたプールや貯水槽の水を活用し、ろ過処理によって安全な生活用水を供給できる装置「ウォーターリリーフ」が注目されている。ここでは、「防災オフィス」づくりの一環として導入した(株)カワイ(静岡県磐田市)の事例を通じて、その有用性を紹介する。

働く人たちの命を守る「防災オフィス」へ

8月上旬、(株)カワイで設計・施工会社や教育関係者を集めた「防災オフィス」見学会が実施された。木材・建材の販売を手がける同社は、約2年半前、社員や家族のために、どんな災害が起きても「ここに来れば安心」と思える社屋に建て替えた。

具体的には、

①木造最強の躯体を目指した耐震等級3の構造建築。

②災害時の停電を最小限に抑える太陽光発電と蓄電池(EV車)の活用。

③長期避難生活も可能な室内の温熱コントロールの実現

―である。

また、水・防災食の備蓄は太陽光発電の売電利益を充当し、賞味期限1年残して地域の方へ配布する取り組みも行っている。

その上で、シャワーや洗濯などに使う大量の生活用水を確保するために導入したのが、「ウォーターリリーフ」だ。「事前防災として食事や電気、トイレ、通信環境の備えを進めてきましたが、生活用水をどうするかが課題でした。そんなとき、防災をテーマにした展示会で出合ったのがきっかけです。当時はまだプロトタイプでしたが、製品化したら真っ先に購入したいと思いました」と川合伯員社長。

避難所で高まる「生活用水」の重要性

「ウォーターリリーフ」は、災害時に必要となる「生活用水」の供給に特化した装置である。学校のプールや近くの川・池などの水を使い、厚生労働省が定める浴槽水やプール水の基準に相当する水を、1時間あたり最大2千リットル作ることができる。

ろ過にはパウダーコーティング方式を採用しており、フィルターの交換などにかかる費用を抑えられるのも特長だ。しかも、家庭用の電源で使用でき、ポータブル発電機やEV車から給電にも対応しているため、誰でも簡単に使える設計となっている。

過去の大規模災害では、避難所が断水しても備蓄水や給水車によって飲み水は確保できた。しかし、洗濯や入浴、トイレなどに使う大量の生活用水までは行き渡らず、避難生活に多くの支障が出たと報告されている。長期間にわたって洗濯や入浴ができないことは、避難者のストレスを大きくし、衛生状態の悪化によって感染症が広がるリスクも高まる。こうした災害関連症を防ぐためにも、避難所の「生活用水」を安定して確保する手立てが重要になっている。

ろ過処理した水をシャワーに活用

「薪ボイラー」で温水を作り、シャワー室で入浴できる

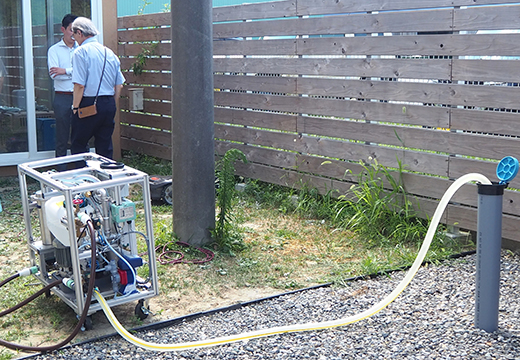

「防災オフィス」の見学後には、実際に「ウォーターリリーフ」を使って生活用水を作る実演が行われた。同社では、「スーパーソル雨水貯留システム」を敷地内に整備し、水源を確保している。「これは、地中に軽量発泡資材(軽石)を埋めて空隙間に雨水を貯留するもので、これにより約1万5千リットルの雨水を確保しています。一般的な雨水貯留槽と違って雨水の腐敗を抑制し、長期間水質を維持することができます。また、ランニングコストがかからず、メンテナンスコストも大幅に抑えることができました」と話す。

手順としては「ウォーターリリーフ」のポンプで雨水をくみ上げ、珪藻土パウダー(プレコート剤)でろ過する流れになる。ビニールプールに流れ出した浄化水は思った以上に透明感があり、これなら生活用水として十分に使えると感じた。災害時には、この水を「薪ボイラー」で温水にして入浴に利用することを想定しており、専用のシャワー施設も備えられていた。

参加した中学校教諭は、「本校も災害時に備えて飲料水は備蓄していますが、実際に避難が長期化すれば生活用水の確保が課題になるはず。学校は児童生徒や地域住民を含めた生活拠点を担うと同時に、プール水や雨水を貯めておきやすい場所でもあります。そうした意味でも、今日の見学会は大変参考になりました」と感想を漏らした。

地中の貯留水を「ウォーターリリーフ」のポンプで汲み上げ、珪藻土パウダーを入れてろ過する

地域のレジリエンス向上に直結する

「以前は備蓄すらしていない会社でした」と話す川合社長が防災に力を入れる理由は、南海トラフ地震のような大災害が起きた場合、公的支援だけでは限界があると考えているからだ。「だからこそ、自分たちができるための備えを、今からできるだけ準備していこうと思い立ったのです。それは“商売を通じて強い街づくりに貢献する”という当社の理念にもつながります」と意を込める。

もちろん、一企業ができることは限られており、同社もこうした見学会などを通して理解を広げ、地域の防災力を高めていくことを目指している。

これらの自助の備えに加え、行政には地域社会全体の「レジリエンス(回復力)」を高めるための包括的な備えを強化していくことが重要になる。これまでの災害の教訓から、被災者の健康的な生活に欠かせない「生活用水」の確保もその一つである。特に学校や公共施設は地域住民の避難拠点となるため、プールや雨水などの水源を活用し、生活用水を確保する体制を整えることが、地域のレジリエンス向上に直結する施策になる。

「ウォーターリリーフ」でろ過した水=生活用水

「ウォーターリリーフ」を開発した理由

ユーティリティ・ソリューションズ 代表 中根 圭介

開発に取り組んだ理由

当時、私は水処理専業メーカーの技術者でしたが、熊本地震(2016年)や西日本豪雨(2018年)などの災害報道を通じて、避難生活のQOL(生活の質)向上の必要性を痛感しました。

特に、内閣府の調査で「生活用水」が最も不足していたと分かり、これは阪神・淡路大震災(1995年)でも指摘されていた課題でした。

にもかかわらず、20年以上経っても改善されていない現状に強い問題意識を持ち、2020年に独立して装置の開発に踏み切りました。

こだわり

開発にあたっては、長く使うものなので、次の点にこだわりました。

①消耗品が安価であり、コストを気にせず練習できること。

②将来にわたり、消耗品が確実に手に入ること。

③部品が入手困難にならないため、故障の可能性がある部品は汎用品を利用すること。

④小型、操作の容易性

―など。

活躍を期待する場所

この装置は淡水源があれば機能します。全国の指定避難所は約8万3千箇所あり、そのうち学校は約3万。文部科学省によれば、小学校のプール設置率は87%、中学校は65%とされており、満水のプールがあれば避難者100人が2ヶ月以上暮らす生活用水を確保できます。

また、身近にある河川・湖沼や水路などの水源も活用できます。昨年1月に発生した能登半島地震では、試作機を車に積み、支援先も決まらぬまま現地に入りました。

支援先となった七尾市立小丸山小学校では、プール水を浄化して水量制限なく水を提供。洗濯やシャワーなどに使用しました。さらに、輪島市では沢の水を浄化して洗濯用水として活用。既存の水源を有効活用し、多用途に利用できることを確認しました。

今後の展望

日本では水は「あるのが当然」とされがちですが、災害時に失われると避難者の大きなストレスとなり、免疫力低下や災害関連死につながります。本装置が衛生面・精神面の負担を軽減し、ひいては復興の加速に寄与することを願っています。