“未来を拓く力を育む” 「J-FLECオンラインセミナー」開催 学校で始める金融経済教育

11面記事

J-FLEC教材を活用し、金融リテラシーを身に付ける

将来の自立した生活を支える基盤として、若い世代への金融経済教育の重要性が高まる中、金融経済教育推進機構(J-FLEC)は8月23日、「学校の授業における金融経済教育を探究する」と題した教員向けのオンラインセミナー(共催:日本教育新聞社/協力:全国地方新聞社連合会/後援:文部科学省、金融庁ほか)を開催した。各講師による講演では、次期学習指導要領で検討されている柔軟な教育課程編成などを踏まえ、金融経済教育を学校で実施する上で役立つ指導案や模擬授業が紹介された。

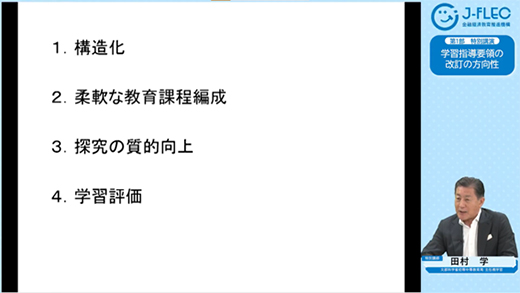

特別講演(1)学習指導要領の改訂の方向性

文部科学省 初等中等教育局 主任視学官 田村 学氏

学びの質を高める4つの論点

現行の学習指導要領では、これからの社会を見据え、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を提示した。次期学習指導要領では、一人一人の子どもが社会や生活の中で直面する予測困難な課題にも対応できるよう、学びの質を高めることが重要とされており、その実現に向けた4つの論点が俎上に上がっていると田村氏。

(1)「学習指導要領の構造化」:知識の基礎的な理解に加え、概念的な知識や子ども場面に応じて自在に使えるものとして身に付けること。

(2)「教育課程の柔軟化」:これまで日本の教育課程は「共通性・基準性」によって安定した学力を育んできたが、それに加えて地域や学校の「独自性・固有性」を活かし、多様な学びを可能にする必要がある。一人一人の子どもを中心とした学びを支える制度的な基盤づくりであることを強調した。

(3)「探究の質的向上」:課題設定から情報収集・分析・表現までの探究プロセスは、教科の学力向上とも関連しており、ICTとの親和性を活かして一体的に進めることで、より一層質を高めていくことが可能になるとした。

(4)学習評価の見直し:現在は「知識・技能」などの観点ごとの評価規準に沿って評価しているが、「主体的に学習に取り組む態度」などの非認知能力については、教育課程全体を通した個々のよさや可能性、変化や成長などに着目する「個人内評価」が適しているとの議論が進められていると話した。

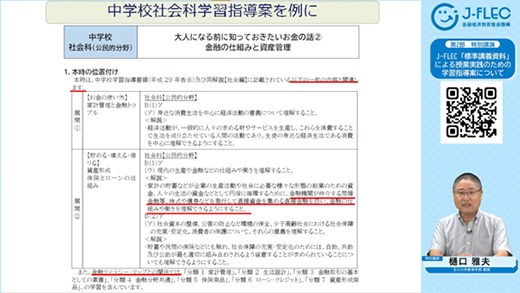

特別講演(2)J-FLEC標準講義資料による授業実践のための学習指導案について

玉川大学 教育学部教授 樋口 雅夫氏

金融経済教育で育む夢と社会への関わり

金融経済教育には、「将来の夢」や「社会に関わろうとする意欲」を育てる力があると樋口氏。金融リテラシーは単なる知識ではなく、自分の人生設計や社会的責任と結びつけて学ぶことが大切になる。そのため、高校の「公共」では、契約や金融の役割、デジタル社会の仕組みなどを通じて、現実の社会とのつながりを意識した学びが展開されていると説明した。

次に、中学校社会科での実践として、J-FLECの標準講義資料を活用した指導案を紹介。これは金融庁の「金融リテラシー・マップ」と学習指導要領の解説をもとに構成されており、金融の仕組みを学ぶ内容となっている。ただし、実際の授業では抽象的な概念の理解が難しい場面もある。例えば「直接金融」についても、この資料では1枚のスライドで視覚的に説明されており、生徒がイメージしやすくなると効果を挙げた。

さらに、金融経済教育は社会の仕組みを知るだけでなく、自分の将来設計と結びつけることで学びが深まることから、「あなたの夢は何ですか?」という問いから授業を始めることを提案。これを踏まえて学習を進めていくことで、生徒が「将来、社会の中でどう生きたいか」「どのように資産を築いてより良い人生を送りたいか」といったことを、自分事として主体的に捉えられるようになると語った。

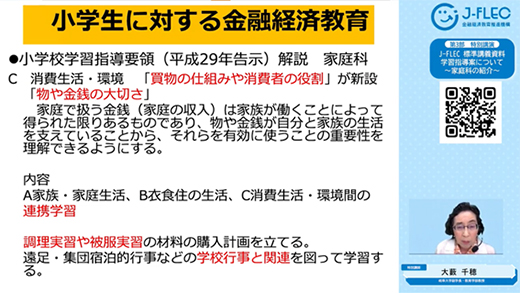

特別講演(3)J-FLEC標準講義資料学習指導案について~家庭科の紹介~

岐阜大学 副学長・教育学部教授 大藪 千穂氏

外部の専門家との連携や教材の充実が必要

家庭科における金融経済教育は、「消費生活・環境」の領域で扱われている。小学校高学年では、物やお金が自分や家族の暮らしを支えていることを理解し、それらを上手に使うことの大切さを学ぶ。中学校では、売買契約に関するトラブルや、人生設計・収支のバランスを考える学習が加わり、より実生活に近い内容へと広がっていると説明した。

高校になると、資産形成や社会保障制度、消費者の権利と責任など、より一層高度な内容に踏み込む。授業では、奨学金やローン、クレジットカードの仕組みと返済計画、仮想通貨や投資信託といった新しい金融商品についても扱う必要がある。

ただし、家庭科の授業時間は限られているため、調理や被服実習の材料購入計画に金融経済教育を組み込んだり、学校行事と関連づけたりする工夫が求められる。また、教員の多くは投資や保険、仮想通貨などの指導に不安を感じているため、J-FLECの標準講義資料を活用することが有効だと提案した。

さらに、今後の社会状況を踏まえると、家庭科教員には外部の専門家との連携や教材の充実がより重要になり、教科横断的な取り組みも必要になると語った。

講演(4)小・中・高を対象としたJ-FLEC標準講義資料の模擬授業

J-FLEC認定アドバイザー 村松 祐子氏

年齢別に学ぶ金融リテラシー授業の実践

J-FLECでは、年齢に応じて必要な金融リテラシーを身に付けられるよう、「標準講義資料」を活用した学校向け・社会人向けの出前授業を実施している。

学校向けには、小学生から大学生までそれぞれの発達段階に合わせた工夫がされているのが特徴だ。

小学生向けでは、クイズ形式などを取り入れながら、お金の使い方やトラブル事例について楽しく学べる。今回の模擬授業では、現金・電子マネー・スマホ決済の違いと使い方から始まり、支出記録の習慣づけや「欲しいものリスト」を使ったワークが行われた。さらに、ゲーム課金のトラブルを題材に、親と相談することの大切さも伝えている。

中学生・高校生向けでは、自分の夢や目標、それを実現するための資金計画(ライフプランニング)を考えてもらい、預貯金は「余った分」ではなく「先に取り分ける」ことが効果的であることや、現金以外の支払い方法の違いについて解説。その上で、クレジットカードの仕組みや、キャッシング・リボ払いのリスクと注意点についても具体的に紹介した。

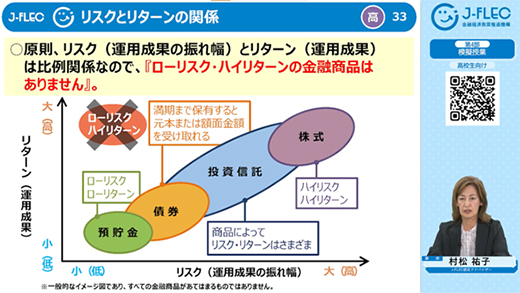

高校生向けでは、さらに一歩進んで資産形成の考え方についても取り上げた。預貯金や投資が経済活動を支える役割を持ち、消費とともに経済を循環させていることを解説。その上で、預貯金と投資の違いや株式・債券・投資信託の特徴を安全性・収益性・流動性の観点から説明し、リスクとリターンの関係にも触れた。最後には、金融商品と賢く付き合うための「長期・積立・分散投資」の重要性について丁寧に伝えた。

パネルディスカッション

実社会への架け橋になる力を育てる

最後に、事前に寄せられた質問をもとに、講師3名がテーマごとに意見を述べた。まず「(1)学校の授業における金融経済教育の考え方」では、樋口氏が、金融経済教育は家庭科や社会科が中心だが、他教科等でも十分に扱えると説明。田村氏は、日常生活や将来設計と結びつけて学ぶことで、学ぶ側も「我がこと」として捉えられ、実践的な学びにつながると述べた。大藪氏は、授業時間が限られているため、道徳や総合的な学習など他教科に組み込む教科横断型の工夫が必要だと指摘した。

続いて「(2)金融経済教育の具体的な内容」では、大藪氏が、ゲームなど子どもの興味を引く方法を取り入れ、非認知能力の育成にもつなげる工夫が重要と述べた。樋口氏は、生活設計や金融知識を深めるには、社会の動きや国際情勢の理解が欠かせず、社会科などで現実の社会とつなげることで教育の厚みが増すと語った。田村氏は、金融の専門的な内容を扱うには教員だけでは限界があるため、外部の専門家との連携が効果的だと提案した。

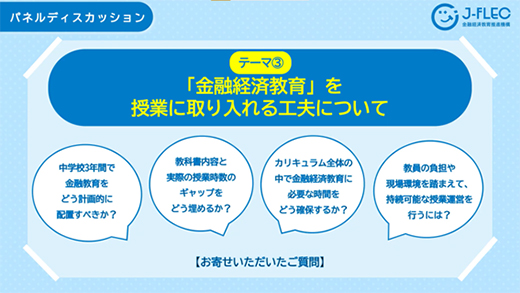

「(3)授業で取り入れる工夫」については、田村氏が、学びに対する動機付け、話し合い、自分の考えを言語化する取り組みを通して、実社会で使える力を育んで欲しいと述べた。大藪氏は、年間の授業計画の中で金融経済教育のタイミングを見極め、「J-FLECの標準講義資料」を活用することが有効だと説明。樋口氏も、こうした教材を使えば教員の負担が軽減され、継続的な授業運営が可能になると話した。

締めくくりでは、金融経済教育は子どもたちの夢を実現するために活用できる、これからの社会で求められる大切な能力の育成になるといったメッセージとともに、子ども中心の教育を意識し、より豊かな学びとして展開してほしいという期待も語られた。

本セミナーのアーカイブ配信は、こちら からご視聴いただけます。

学校向けの教材等については、以下の金融経済教育推進機構(J-FLEC)のHPをご覧ください。