「学校施設・設備整備の課題に関する調査」まとめ

13面記事

日本教育新聞社が全国市区町村教育委員会へアンケートを実施

学校施設は、児童生徒にとって安全で快適な学びの場であると同時に、地域の防災拠点としての機能も担っている。しかし、施設の老朽化や子どもたちの多様化するニーズに対応するためには、迅速かつ計画的な整備が求められている。こうした課題に対して、全国の教育委員会はどのように向き合っているのか――。日本教育新聞社は7月下旬、全国1736市区町村教育委員会を対象に「学校施設・設備整備の課題に関する調査」を実施。施設整備担当者からの回答を集計した結果を報告する。

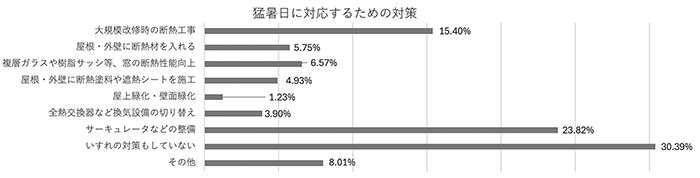

教室の断熱化改修

2025年夏は記録的な猛暑となり、6~8月の熱中症による救急搬送者数は全国で約8万件、うち14歳以下の子どもが約9000人と過去最多を記録した。今や猛暑は「災害レベル」となる中で、調査では屋内でも増えている熱中症事故対策として、教室への熱侵入を防ぐ断熱改修の取り組み状況について尋ねた。

最も多かったのは「大規模改修時の断熱工事」で75件(約15%)。次いで「窓の断熱性能向上(複層ガラス・樹脂サッシ)」32件、「屋根・外壁への断熱材導入」28件、「断熱塗料や遮蔽シートの施工」24件、「換気設備の切り替え(全熱交換器等)」19件が続いた。自由記述では「遮熱フィルムの貼付け」「遮光カーテン」などの工夫も見られた。

一方で、「いずれの対策もしていない」が148件と全体の3割を超え、「サーキュレータの配備」にとどまる自治体も多く、対応の遅れが浮き彫りとなった。

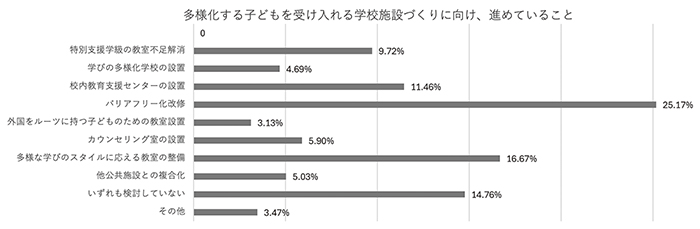

多様な子どもを受け入れる施設づくり

不登校児童生徒は35万人を超え、支援機関につながっていない小中学生も13万人に上るなど、さまざまな不安や悩みを抱える児童生徒に対する支援が喫緊の課題になっている。また、特別支援学級に通う子どもや、外国籍の子どもが増加していることも併せ、これからの学校施設は多様な子どもを受け入れる場所に改変していくことが必要になっている。調査では、教育委員会が今後積極的に進めたい整備項目を尋ねた。

「バリアフリー化改修」が145件と最多で、「多様な学びに対応する教室整備」96件、「校内教育支援センターの設置」66件、「特別支援学校の教室不足解消」56件が続いた。「カウンセリング室の設置」「公共施設との複合化」「学びの多様化学校の設置」は各30件前後、「外国籍児童向け教室設置」は18件にとどまった。自由記述では「教職員の確保」「通級指導教室の整備」などの声もあった。

ただし、「いずれも検討していない」との回答も85件あり、地域によって課題認識に差があることが明らかとなった。

教職員に対する執務環境の改善

教育の質向上が求められる中、職員室の環境は依然として旧態依然である。教職員の業務効率や意欲向上に資する執務環境の改善について尋ねたところ、約4割の教育委員会が「今は考えていない」と回答した。

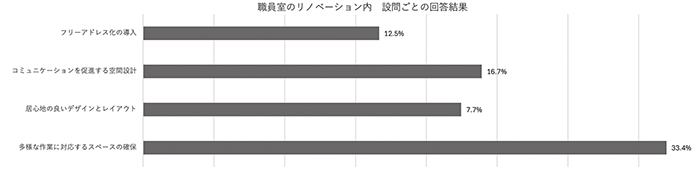

改善項目では「職員室のリノベーション」が18・30%で最多。その中身としては「多様な作業に対応するスペースの確保」が最も多く、「コミュニケーションを促進する空間設計」「居心地の良いデザインとレイアウト」と続いた。「フリーアドレス化の導入」は最も少なく、校務DXの進展と乖離が見られた。

また、改善項目の次位は「休憩室などリフレッシュできる場の整備」14・38%。次いで、「教職員専用トイレの整備」13・29%、「教職員専用ロッカー室の整備」6・10%の順になった。

自由記述では「大規模改修時に合わせて、環境整備を行なっていく」「学校の要望を聞き取りながら取り組んでいきたい」という前向きな意見も寄せられた。

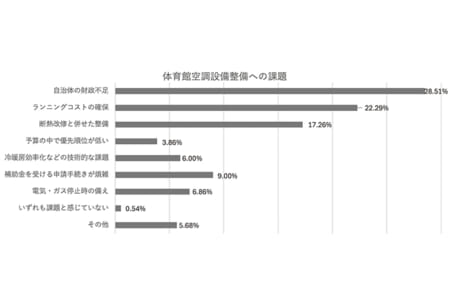

体育館の空調整備における課題

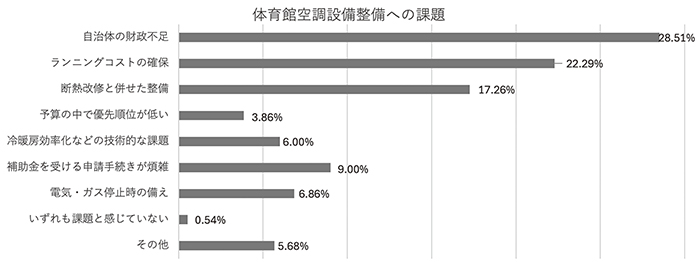

南海トラフ地震などの災害対応や避難所機能の強化を背景に、政府は体育館の断熱・空調整備を加速化する方針を示している。調査では、整備にあたっての課題を尋ねた。

「自治体の財政不足」「ランニングコストの確保」が主な障壁として挙げられ、「断熱改修と併せた整備」「補助金申請の煩雑さ」「電気・ガス停止時の備え」なども多くの回答があった。自由記述では「補助金の上限額が低い」「入札不調」「断熱改修の効果検証が不十分」といった指摘も見られた。

一方で「すでに整備済」との回答も一定数あり、自治体によっては優先度が高まっていることがうかがえる。