「Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机・イス」導入事例 授業の風景が変わる。新しい学びの投資。

14面記事

~「学びやすさ」と「働きやすさ」の両立~

男鹿市立船越小学校(秋田県)

GIGAスクール構想によって1人1台端末の活用が進み、子ども主体の学びを取り入れた授業スタイルが広がる中、教室の机やイスにも”学びやすさ“と”柔軟な使い方“が求められている。こうした声を受けて、コクヨ株式会社が子どもたちと先生目線で考えて開発したのが、「Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机・イス」だ。ここでは、秋田県男鹿市立船越小学校での導入事例を通して、その魅力を紹介する。

快適性と機能性を兼ね備え、子ども主体の学びを促進

教育委員会の強い意欲が後押しに

船越小学校では2023~2024年度、老朽化した校舎を新築に近い形で全面改修した。年季が入り暗い印象だった既存校舎を明るく生まれ変わらせるため、設備・内装から備品まで更新する方針が打ち出された。

その中で、「長年使われてきた教室の机・イスにも、ささくれやガタつきなどの劣化が目立っていたこと。また、2025年度から隣接校との統合も控えていたこともあり、この機会に一斉に新調することにしました」と語るのは、市教育委員会教育総務課の村井稔主席主査だ。

改修時に備品まで更新するのは容易ではなかったという。きれいになる教室に古い机・イスでは1日の大半を過ごす環境として良くないのではないか、また教室間の不公平感をなくすため、一斉の家具更新の必要性を説き、全教室分(300セット)の予算を確保。教育委員会の強い意志が更新を後押しした。

男鹿市教育委員会 村井稔主席主査

決め手は工具不要で簡単な「高さ調節」

そんな新しい普通教室の机・イスとして、「児童生徒用可動式机・イス」を採択する決め手になったのが、新設計の「イージーアジャスト」機能により、机・イスの高さ調節にかかっていた手間と時間を大幅に削減できることだった。本機能は、脚部のノブを手で緩め、高さを合わせて再度締めるだけの3ステップで完了する。これまで専用の工具を使用して調節したものを安全かつ短時間に調節できるのが特徴だ。

市の施設担当者として、長年机・イスの高さ調節作業を行ってきた菅原勝技能主事は、以前は六角レンチを使う力仕事で、サビや固着で硬く、指を挟むなどの怪我のリスクがあったという。加えて、年度替わりや夏休み明けの身体計測後に調節依頼が集中することから、1日仕事となるケースもあったと振り返る。

しかし、「新しい机・イスになったことで、1教室あたり30分から1時間近くかかっていた作業が、15分もかからず調整できるようになりました」と変化を口にする。また、女性教員でも対応可能になり、成長が著しい高学年児童にも随時調節が気軽にできるようになったため、”作業が大変だから“という理由の依頼も少なくなったという。

導入に関わった村井氏も、「年度更新時の先生方の手間が軽減され、余剰時間を授業準備などに充てられるようになりました」と、いわば小さい働き方改革につながっていることを挙げた。

工具無しでイスの高さ調整をする様子

移動する際の不快な引きずり音を軽減

選定にあたっては、長期使用を前提に、耐久性や軽さ、移動のしやすさも重要なポイントになった。その点も「児童生徒用可動式机・イス」は、教室内でのグループワークなどレイアウト変更の機会が増えていることを踏まえ、子どもたちが机やイスをスムーズに移動できるよう、滑り性能の高い樹脂を用いた脚部により不快な引きずり音を軽減。また、机の重量を現行品と比べて1.1kg(500㎖ペットボトル2本分相当)軽量化することで、移動時の負担軽減を実現している。

5年担任の宮本晃徳教諭は、従来は机を動かすたびに”キーッ“という音が響き、児童の中にはストレスを感じる子もいたという。特に掃除での机の移動や、挨拶時の起立・着席の際には顕著だったと強調する。「今はそれが体感で8割ほど軽減され、教室全体が落ち着いた雰囲気になるなど、ストレスフリーな環境になりました」と以前との違いを話す。

自身にとっても、これまで当然と考えていた音環境の課題を改めて認識するきっかけにもなったという。

5年担任 宮本晃徳教諭

正しい姿勢を維持し、学習への集中度をアップ

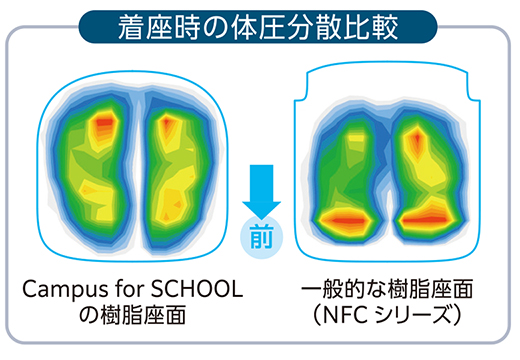

また、従来のイスが平板で「板の上に座っているよう」だったのに対し、長時間座っていても疲れにくいことにも言及。「授業中に痛みを訴える児童もなく、話を聞く態度も良くなり、リラックスして落ち着いて学習に取り組む姿が見られるようになりました」と感想を漏らす。

本製品は、1日に7時間近く座学することになる子どもの「学びの姿勢」を考え、「ラウンドフィットカーブ」という3D形状の背・座面を採用。これにより、着座時の耐圧を分散し、快適性を向上している。

「落ち着いた学習姿勢が定着しつつある。座り心地の良さが集中の持続につながっているのではないでしょうか」と村井氏。座り心地を言語化することは難しいが、先生方と実際に座ってみると、「確かに、今までと”フィット感が違う“という共通した手応えがありました」と口にした。

安心感と前向きな気持ちを生む教室の衣替え

机は天板の幅が広くなり、教科書とタブレットを同時に置いてもスペースにゆとりが生まれた。しかも、手前がゆるやかなカーブを描くラウンド形状なので、前後に机が並びイスの引ける範囲が限られた教室空間でも、子どもたちがスムーズに立ち座りができる工夫も取り入れられている。

「以前は机上面が狭く、タブレットが落ちることもありましたが、新しい机になってからは起きていません。ICT活用が日常化する中で、子どもたちもそれを感じているようで、今は安心して授業に取り組めています」と宮本教諭。

従来のイスとのもう一つの違いが、配色が能動的な気持ちを引き出すとされる暖色系カラーになったことだ。この変化についても、「リニューアルされた教室の造りと調和して、児童からは『きれい』『明るくなった』といった前向きな声が聞かれています」と語り、それは自身のモチベーションの向上にもつながっているとした。

改修前

改修後

学校長「子ども主体の授業づくり」を前進させる

こうした中で櫻庭直美校長も、明るい配色と丸みを帯びたデザインが、新校舎の雰囲気や学校が目指す子どもの姿「明るく朗らかで、思いやりのある子ども」というイメージと重なり、非常に良い印象を与えていると話す。

「創立150周年という節目を迎えたタイミングでの改修だったため、子どもたちが自分たちの校舎や備品をこれまで以上に大切にしようという気持ちが高まり、掃除などにも一層熱心に取り組んでいる姿が見られています」と、新鮮な気持ちで学校生活を過ごしている様子を披露した。

その上で、「学校としては子ども主体の授業づくりを進めており、今後も移動しやすい新しい机・イスを活用して、対話による学び合いが活発になるアクティブ・ラーニング型の学びをさらに深めていきたいと考えています」と抱負を語った。

櫻庭直美校長

学習環境全体の向上に手応え

なお、校舎の改修では、既存のスペースを有効活用した学習空間の再編も行われており、1階にプレイルーム、2階に図書室と多目的教室を統合した「メディアセンター」を整備。そこでも、組み合わせ可能な台形テーブルなどが採用されているほか、職員室のイスも新しいオフィスチェアーに交換され、教職員の働く環境を改善する一翼を担っている。

このように、今回の取材から同校のフルリノベーションに伴う教育環境の改善は、教員・児童双方から高く評価されていることが分かった。特に、新しい教室の机・イスは、教員の負担を軽くする調節のしやすさ、静音性によるストレス軽減などの快適性、広い天板、明るいデザインなどが好評であり、児童の学習姿勢や集中力、意欲に好影響を与え、学習環境全体の向上につながっていることが確認された。今後、こうした成果を、他校での改修計画でも有効なモデルケースとして活用していくことに期待したい。

新しい机・イスで授業を受ける児童

Campus for SCHOOL 児童生徒用可動式机・イスの詳しい情報はこちら=https://kokuyo.jp/e2510c-n