断水続く避難所に衛生的な「生活用水」を供給

13面記事

~災害に強いLPガスを使って給湯、暖房、給水を実現~

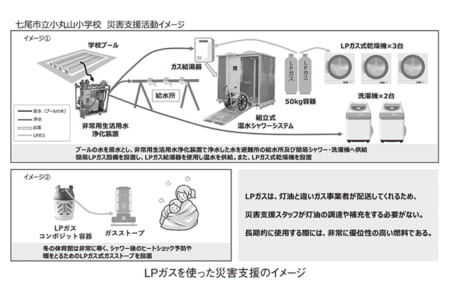

令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県七尾市では、市内広域が長期間にわたり断水した。こうした中、NPO法人「LPガス災害対応コンソーシアム」の会員企業である株式会社田島・富士瓦斯株式会社・東京プロパンガス株式会社と、I・T・O株式会社で結成した災害支援チームは、非常用生活用水浄化装置「ウォーターリリーフ」の開発会社のユーティリティ・ソリューソンズ、浄水器メーカーのクリタック株式会社、簡易シャワーメーカーの株式会社タニモトと連携。避難所となっている七尾市立小丸山小学校で、LPガスによる給湯、暖房、給水支援を行った。

プール水を浄化して給湯、生活用水を確保

災害支援チームが現地に到着したときには、すでに電気が復旧しており、食料や飲料水などの支援物資も確保された中で、約130人の避難者が暖房の整備された教室棟で避難生活を送っていた。ただし、震災直後から続く断水により生活用水が使えないことによって、不自由な生活環境は続いている状況だった。

そこで、今回の災害支援ではLPガス設備、給湯・給水設備、「ウォーターリリーフ」を設置し、シャワーと生活用水を供給することにした。生活用水に使う水源は、学校のプール貯水を利用。「ウォーターリリーフ」で不純物を取り除いた水をガス給湯器に送り、仮設シャワーと仮設手洗い場に供給(2トン/h供給可能)した。

着の身着のままで過ごしてきた避難者にとっては、シャワーを利用することができ、“まさに生き返った気持ちがした”と喜ばれたほか、感染症抑止に欠かせない手指洗浄などに使う生活用水に困ることもなくなった。

インフラ復旧に優位性の高いLPガス燃料

もう一つの課題は、学校の授業再開に向けて、避難者が教室から暖房設備のない体育館への移動を余儀なくされることだった。数台あった灯油ストーブだけで広い体育館を温めることはできない。しかも、高齢者中心の避難所で燃料の買い出しは負担が大きいという事情があった。

そのため、軽くて持ち運びが容易で、室内でも使用可能なLPガスコンポジット容器を用意し、ガスストーブで暖を取れるようにした。燃料となるLPガスは全国のガス事業者による配達文化が根付いているため、道路さえ寸断されてなければ手元まで届けられる。

さらに、洗濯機とガス式乾燥機を設置。「ウォーターリリーフ」から供給した水を使って洗濯をできるようにした。 これらを踏まえても、災害発生時から一定期間にわたる避難者生活を維持するためには、電気、ガス、水のインフラが必要不可欠であり、それをすべて稼働させるにはLPガスが非常に優位性の高い燃料であることが証明された。