「実験用ガスコンロ」活用レポート 「理科用カセットコンロ」で協働的な学びを深める

10面記事

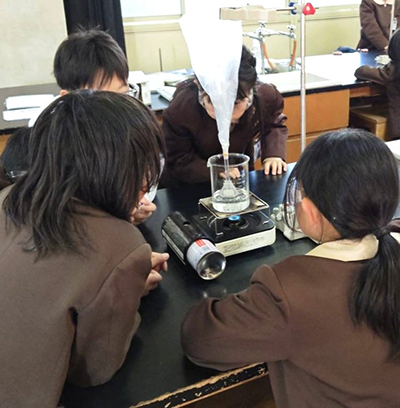

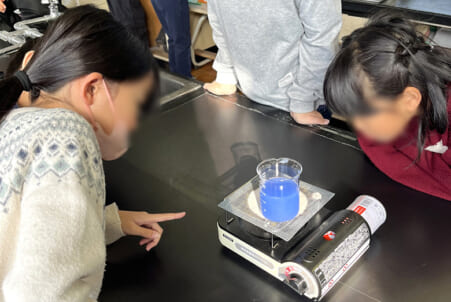

水を温めて、示温インクの色が変化する様子を確認する

理科の加熱実験では、アルコールランプやガスバーナーに代わって「実験用ガスコンロ」を使用する学校が多くなっている。そこで、モニター校における活用から、その魅力を紹介する。

情報があふれている時代だからこそ

滋賀県湖南市立三雲小学校 宮本 まり教諭

現代の子どもたちの周りには情報があふれている。理科の授業においても子どもたちは「知っている、わかっている」と思いがちで、子どもたちの口からは「これ知ってる」「見たことある」という言葉がよく発せられる。

しかし、そんな子どもたちが「えっ?」「うそ!」とドキドキしたり、ワクワクしたりする姿を見せるときがある。それが、火を扱う実験である。火を扱う実験の前には火の消し方や「理科用カセットコンロ」の扱い方をみんなで学び、自分たちが実際に点火したり消火したりできる。火は子どもたちにとっては怖いものであるが、扱うことができると満足感を得られるようである。

4年生の「物のあたたまり方」では、ロウを塗った金属板を「理科用カセットコンロ」で温めたとき、火にあたっている所から順に、とても速くロウが溶けていく様子を見た子どもたちは、「速い、速い!」と歓声をあげていた。実験している間、「○○くん、危ないよ」「今度は、私がカセットコンロに火をつける!」「じゃ、消すのはぼくな」など、班の中での会話を聞いていても、協力して活動していることが確認できた。

予想していたよりもはるかに速い変化を体験して得られた結果に、「金属は温められたところから順に温まる。思っていたよりもずっと速かった。次の実験もがんばります」という振り返りを見て、嬉しくなった。

水を温める実験では、示温インクの色の変化が少しずつ進み、最後にパッとピンク色になったことに驚き、子どもたち同士で変化を確かめていた。その後、なかなか色が変わらない水をみて、「水はなかなか冷めないね」という呟きを拾った。

楽しくワクワクする実験ができた

今回、子どもたちにとって使いやすい、新しい「理科用カセットコンロ」の提供を受けたことで、一人ひとりが楽しくワクワクする実験をすることができた。実験準備から片付けまでの活動の中で自ら動く主体的な姿が増え、協働的な学びの場を確保することもできた。

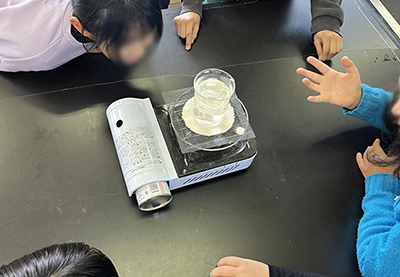

今後も、以前よりも小型になり、サイエンススタンドとも一体化しやすい形に改良された「理科用カセットコンロ」を使って、子どもたちがワクワクできる授業を増やしていきたい。

「カセットこんろ」の活用について

奈良県生駒郡三郷町立三郷北小学校 西元 伸仁教諭

「水を熱したときの変化」の加熱実験に「カセットこんろ」を使用

「わくわく理科4」(啓林館)「水のすがた」の学習において、理科実験用の「カセットこんろ」を使用した。実験1「水を熱したときの変化」では、15分以上水を加熱し、水の様子を観察する実験がある。使用した「カセットこんろ」は火の勢いが落ちることなく、問題なく使用することができた。

火を扱う実験では換気をしなければならない。外気の影響によって火がゆらぎ、加熱が十分にできないことも多いが、それも起こらずスムーズに実験を行うことができた。

ただし、「カセットこんろ」からガスボンベを取り外す作業に力が必要な様子だった。その時に実験器具が周りに置かれていると、勢い余って事故が起きる可能性がある。

アンケートを取ると「カセットこんろ」を使ったことのない児童も多く、さらには「カセットコンロ」自体もなく、IH調理器を使っている家庭もあった。災害時に電気やガスが停止したときには、「カセットこんろ」を使うことが有効だと考えている。地震が起きやすい国だからこそ、「カセットこんろ」を使って児童と学習を進めていきたい。