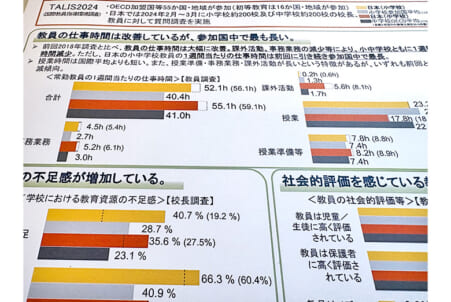

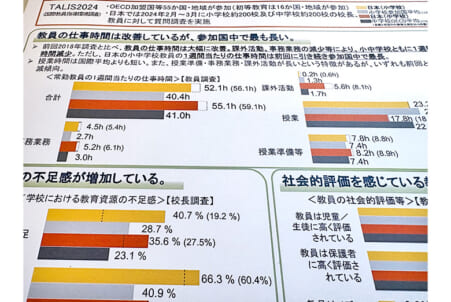

中学校教員の勤務時間 前回より改善も3回連続最長 OECD調査

1面記事

経済協力開発機構(OECD)は7日、教員の勤務環境などについて調べる「国際教員指導環境調査」(TALIS)2024の結果を公表した。1週間当たりの勤務時間は前回調査時より約4時間減少したが、日本は2...

続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。

日本最大の教育専門全国紙・日本教育新聞がお届けする教育ニュースサイトです。

先生解決ネットサイトをリニューアル致しました。

リニューアルに際しユーザーの皆様に再登録して頂く必要がございます。

お手数ではございますが、何卒宜しくお願い致します。

経済協力開発機構(OECD)は7日、教員の勤務環境などについて調べる「国際教員指導環境調査」(TALIS)2024の結果を公表した。1週間当たりの勤務時間は前回調査時より約4時間減少したが、日本は2...

続きを読みたい方は、日本教育新聞電子版に会員登録する必要がございます。