子どもの視点を広げる生成AIの活用

14面記事

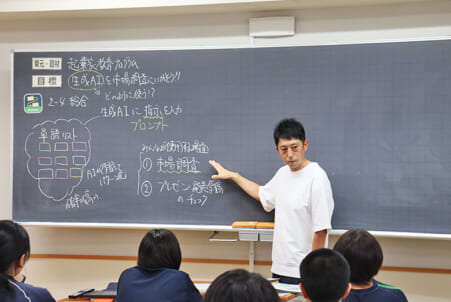

プロンプト作成について解説する深沢主幹教諭

適切なプロンプト作成が生成AI活用のカギ

東京都世田谷区立深沢中学校

生徒一人一人の探究的な学びを深めるため、生成AIを学習パートナーとして活用することが期待されている。しかし、有益な回答を得るには、適切なプロンプト(指示文)の作成がカギとなる。では、こうしたリテラシーをどう育てていけばよいのか――。深沢享史(ふかさわ・たかふみ)主幹教諭の授業から、そのヒントを探った。

期待したアウトプットを得るために

取材当日、2年生の教室では生成AIを活用するためのプロンプトの考え方について学ぶ授業が行われた。これは、「サザエさん通り」で知られる地元の桜新町商店街を盛り上げるための「アントレプレナーシップ教育プログラム」の一環であり、市場調査や発表原稿の添削にAIを役立てる目的がある。

前回の授業で生徒たちは、生成AIを活用する際の注意点やルールを学んでいるが、精度の高い回答を得るためには、明確な目的を持ち、具体的に何を知りたいのかを示すことが重要だ。この点を理解させるため、深沢主幹教諭は生成AI(ChatGPT)を使った実演を行った。「誕生日プレゼントを考えてください」という質問に対し、相手の年代や好み、予算などの条件を設定することで、より的確な回答が得られることを示した。

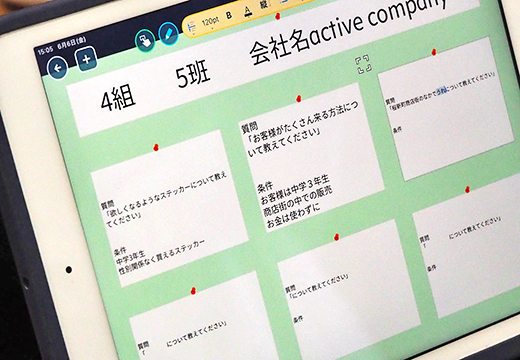

その後、生徒たちは商店街の人々へのヒアリングで得られなかった情報や、宣伝用ステッカーの作成について探るため、プロンプトを考える作業に入った。しかし、初めての取り組みとあって、多くの生徒は戸惑い気味だった。そこで深沢主幹教諭は、「商店街でPRしたい部分に絞って条件を深めていこう」と助言し、グループで意見交換しながらプロンプトを作成するよう促した。

プロンプトを一度で完璧に作るのは難しい。実際にAIに質問する際も、内容を少しずつ変えて試行錯誤し、改善していくことが有効になる。グループでの対話の中で「この質問はいいね」「では、こういう条件を加えよう」といった思考のプロセスを重ねることで、より適切な指示ができるようになるのだ。

グループで意見交換しながらプロンプトを推敲(すいこう)し、共通ノートにまとめる

生成AIをどの場面でどう活用するか

生成AIは検索エンジンとは異なり、文章の添削や画像の生成といった特長を持つ。深沢主幹教諭が活用した理由も、これらの機能が今回のアントレプレナーシップ教育の取り組みにリンクできると考えたからだ。ただし、「何となく使っているだけでは正しい情報は得られないため、プロンプトの指導を重点的に行った」と語る。この考え方を身に付けることは、国語の文法理解や数学の論理的思考力の向上にもつながるという。

授業で扱う際には、ChatGPTの利用制限(13歳以上)を踏まえ、事前にクイズ形式の課題を作り、注意すべきポイントの理解を深める準備が必要だった。一方で、「生成AIは生徒の視野を広げるだけでなく、教員が伝えきれない部分を補う役割も持つ。しかし、それだけで授業は成り立たないため、どの場面でどう活用するかといった、教員のファシリテーターとしての役割が重要になる」との見解も示された。

学習パートナーとして活用できるリテラシーを

AIが提供するのは、あくまで思考のヒントにすぎない。そこから試行錯誤を重ね、自ら必要な答えを導き出すことが重要になる。そのためにも、まずプロンプトの考え方を学び、生成AIを学習パートナーとして活用するためのリテラシーを身につける必要がある。

次回の授業では、生徒たちが実際に生成AIを使い、グループで考えたプロンプトを試していく予定だ。特にAIのハルシネーション(誤情報)の対処は、体験して身に付いていくものであり、「スキルの修得と同時に、生成AIの可能性や限界について考える力も育てていきたい」と意気込みを語った。